在快节奏的现代生活中,人们总在寻觅一处能安放味蕾与心灵的“桃花源”。而山西,这片浸润着千年烟火的土地,正凭借丰富多样、独具特色的美食,一笔笔谱写舌尖上的岁月诗篇。

从黄土高原到汾水之畔,从古旧作坊到新潮小店,三晋美食里藏着文明的密码、温暖与厚道,更有传统与潮流碰撞的火花。

山西美食地图 图源:山西文旅融媒体中心

寻味千年非遗:舌尖上的活态传承

山西的餐桌,是一部以食物书写的文明史。这里的众多美食都带着时光打磨的印记,其中不少更是刻入非遗名录的“活化石”。

自然与匠心的交融,奠定了山西美食的根基。太行山与吕梁山环抱的盆地里,昼夜温差大、光照足,虽降水偏少,却意外成就了杂粮的独特风味——莜麦的韧、荞麦的筋、黄米的绵,成为美食的绝佳底色。而小麦,在山西人手中更是被“玩”出了花。从擀到拉、从拨到削,作为“中国面食之乡”,山西有400多种面食,光是面条的种类就有108种。

“银鱼落水翻白浪,柳叶乘风下树梢。”刀削面制作技艺被列入国家级非遗,讲究“刀不离面,面不离刀”:师傅左手托面团,右手执铁片,手腕轻旋间,面叶“嗖”地跃入沸水,煮熟吃一口,外滑内筋,越嚼越香。

莜面栲栳栳,也是山西极具代表性的面食之一。主妇们将莜面擀成薄片,再卷成蜂窝状的圆筒蒸熟。莜面的清香混着羊肉臊子的醇厚,一口下去,筋道里藏着黄土的质朴。

在近日落幕的中国非遗面食大会上,非遗传承人、面点师傅们互秀非遗面艺:独轮车头顶双刀削面、踩高跷呼啦圈剪刀面、龙须拉面、吹面气球、关公扯面等绝活,吸引年轻人驻足拍摄。

山西部分美食

谁说“山西菜不入流,上不得台面”?恰恰相反,这片土地将“碳水王国”的基因玩出新高度。仪式感拉满的“高平十大碗”如同满汉全席,每一口都是晋城人对生活的热爱;定襄蒸肉以土豆与肉糜层层相叠,蒸出黄土高原的岁月滋味;从浑源凉粉的辣椒油中,能品出雁北的爽利……这些带着地域印记的美食,早已超越果腹意义,成为山西人写给土地的情书,更是活态传承的文化遗产。

仪式感满满的高平十大碗 图源:山西文旅融媒体中心

烟火里的厚道:一碗饭藏着的家与情

山西美食的魅力,从来不止于味,更在于那份浸在骨子里的温情与厚道。

妈妈的厨房,是山西人最温暖的味觉记忆。“在外地工作,最想的就是妈妈做的臊子面。”在浙江工作的山西姑娘王佳感慨,“每次回家前,妈妈总会提前醒好面,她说醒够时辰的面吃起来才筋道。”

节庆时的花馍,更是把“家”的深意揉进面粉。闻喜花馍是国家级非遗,从春节的“枣山”到中秋的“兔馍”,从小孩满月的“老虎馍”到老人过寿的“寿桃馍”……在巧妇们手中,面团变成了承载祝福的艺术品。

忻州古城诚信经营保证书 图源:忻州古城微信公众号

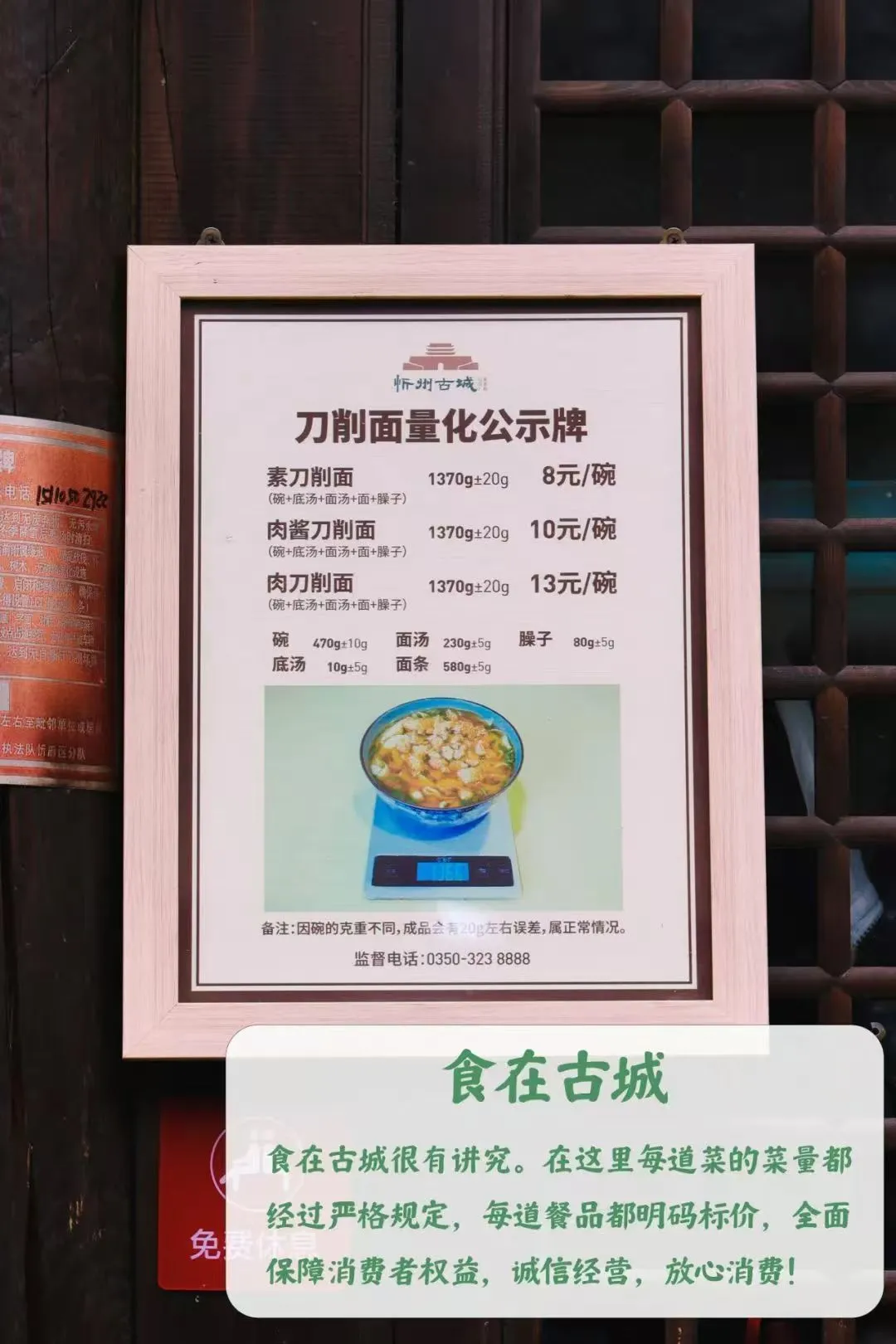

街头巷尾的馆子,将山西人的厚道展现无遗。在忻州古城的一家荞面河捞店外,高悬两块标志牌:一块是保证书:“我保证,绝不为了降低成本偷工减料……”;另一块是量化公示牌,写明“荞面河捞1140克,碗580克,底汤270克,面230克,臊子60克……10元一碗。监督电话……”这是古城运营团队的统一要求。保证书承诺质量,量化公示牌则公示食品的原料与重量。此举足见山西人待客的诚意与分量。

山西饭店

且不说金碧辉煌的山西饭店,“急头白脸”吃一顿才两三百元,就连网红小吃摊也透着一股实在劲儿。大同古城外的黄米凉糕摊,老板娘给每份凉糕都多抹一勺豆沙;平遥古城的牛肉店,切肉时总比称好的多添一片……在山西吃饭,不用琢磨“分量够不够”“会不会被坑”,因为那份厚道与实在,早已刻进山西人的基因。

老味道的新表达:重新定义“潮流”

守得住根本,也玩得转新潮。如今的山西美食,正用巧思让千年烟火气焕发新活力,成为年轻人追捧的“流量密码”。

文创美食的出圈,让历史“可盐可甜”。山西博物院的“鸟尊”雪糕火遍全网,雪糕复刻镇馆之宝造型,青绿色的外壳裹着奶油内芯,一经亮相便成为游客打卡的“网红”文创。

本土特色的创新演绎同样令人惊喜。煤炭糖,外形酷似煤块,咬一口瞬间被巧克力和蜂蜜的香气包裹;吕梁沙棘制成的冰激凌,融合酸冽与香甜;青花汾酒白酒酒心巧克力,混合汾酒的甘洌与黑巧克力的香甜,这些新派山西味让Z世代挪不开脚步。

更有意思的是“山西醋”的破圈。从“醋蘸一切”成为社交热梗,到“醋拿铁”在咖啡馆悄然走红,这瓶老陈醋,正以新姿态走进年轻人的生活。

山西部分创意美食

社交平台上,“山西文创美食”话题热度高涨,年轻人晒出与古建甜品、汾酒冰激凌的合照,评论区满是“求代购”的呼声。

不止于味道和技艺,更在于场景的焕新。如今的山西餐桌,既能在古色古香的庭院赏着雪吃铜锅涮肉,也能在极简主义的餐吧里用叉子挑起黄米凉糕……这片曾被贴上“碳水王国”标签的土地,正用舌尖上的巧思与目光所及的雅致,悄悄完成一场关于“潮流”的重新定义。